文章摘要:本篇文章旨在深入剖析一位名为“哈特”的球员在轮换调整中出现心态失衡,并最终在季前赛因技术犯规被裁判驱逐出场的全过程与背后机制。文章首先从“轮换策略调整的冲击”角度入手,探讨教练如何调整阵容、让哈特进入不同角色时可能引发的心理落差。然后从“心理落差与自我认知”层面,分析心态失衡如何从内部侵蚀球员的稳定性。第三部分聚焦“技术犯规导火索”,细看在赛场瞬间哪些因素可能触发极端行为。第四部分则从“教练、队友与舆论压力”层面,考察外部环境如何加剧或缓解球员在逆境中的反应。最后,在总结中我们对哈特事件做整体反思:从个体、团队与管理三个层面提炼经验教训,以期为未来类似情况提供参考。整篇文章层次分明,兼顾理论与现实,既有篮球技战术层面的分析,也有心理学和团队管理的视角,希望能够全方位呈现“轮换调整——心态波动——极端行为”这一链条的来龙去脉。

在职业篮球体系中,教练往往为了保持阵容的活力、应对伤病或适应对手,会对轮换做出调整。这种调整包括让原本习惯某一角色的球员改换位置、减少上场时间或暂时脱离先发阵容。对于哈特而言,他长期在某种角色中被信任,但教练调整决定让他加入新的战术安排,可能使得他在赛场角色定位上出现迷失。

轮换调整对于球员来说,不仅仅是出场时间的改变,更可能意味着战术要求、配合关系、球权分配等方面的变动。这些变动在短期内可能打乱球员的节奏,使其难以迅速适应新的体系。此外,新角色可能带来压力:他要证明自己依旧有价值、要在有限时间内表现出色、要获得教练与队友的认可。

更甚者,如果教练在调整过程中未给予缓冲期、未给予足够的心理支持,那么哈特便极有可能在适应期中出现挫败感。挫败感一旦积累,很容易影响自信,使球员在赛场上的决策变得迟疑、情绪变得敏感。

在轮换调整带来的角色变动面前,哈特可能会遭遇心理落差:理想中的角色期待和现实之间存在差距。他可能希望依然被信任成为主力、希望获得更多球权,但教练却暂时让他承担较弱的配角角色。这样的落差容易引发内心的焦虑、不满与彷徨。

与落差配合的是自我认知的冲突。哈特可能习惯以某种身份、某种定位在队内存在,轮换调整打破了这个身份标签。他会反问自己:我是不是不再被需要?我的价值是不是降低了?这些问题若无人回应,就会在心里形成裂痕,逐步侵蚀心态的稳定。

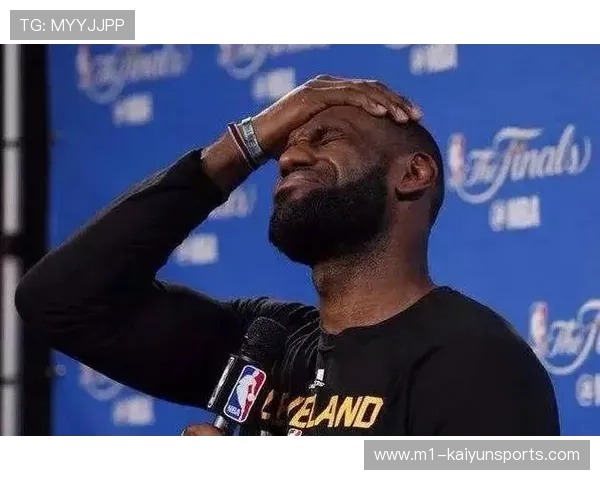

当心理落差与自我认知交互作用时,球员容易进入“情绪驱动”状态:某些比赛瞬间、某些对抗场面,很可能触发情绪爆发。此时,无论是对己失望、对教练不满、对场上判断失误,都可能成为导火索,将积攒的负面情绪快速释放。

技术犯规通常与语言、抗议、冲突等情绪表达相关。在哈特这种心态不稳的情况下,他在比赛中可能对裁判判罚、对防守干扰、对队友失误等敏感异常。当他对判罚心存不满时,若一时口无遮拦、言辞激烈,容易招致技术犯规。

此外,赛场瞬间的对抗可能加剧冲动。当对方触身防守、对抗激烈、球权争夺关键时刻,哈特情绪可能被点燃。若此时他正处于心理承压状态,那么从情绪到行为的过滤机制会变薄,极端表达(如出言质疑、肢体动作)更易被裁判判定为技术犯规。

一旦累计技术犯规,若情绪无法及时控制,导致更激烈的抗议行为或冲动举动,裁判可能视为开云体育赛事集团严重违纪行为,从而做出驱逐出场的处罚。哈特被驱逐出场,正是情绪与技术犯规导火索合流后的极端结果。

球员的状态从来不是孤立存在的。教练在调整过程中,如果没有充分沟通、没给哈特心理预期与支持,那么哈特面对轮换变动时就会感到被“弃用”或无人理解。这种情绪一旦激化,极易在实战中折射出来。

队友的反应也非常关键。如果队友对哈特态度疏离、不给配合、在场上“冷处理”他,那么哈特心理压力会进一步增加。他看不到队伍内部的支持,也更难在心理上找到依托,从而更容易走向情绪化。

此外,舆论与媒体的关注不可忽视。季前赛常常是媒体聚焦的时刻,球员的表现、情绪甚至一句话都会被放大。如果哈特在被驱逐之后被媒体解读为“情绪失控”“不成熟”,这会加重他的心理负担,让他在未来的比赛中更加敏感与警惕,从而陷入恶性循环。

总结:

通过对哈特因轮换调整导致的心态失衡与最终在季前赛被技术犯规驱逐出场的案例分析,我们看到这是一个多重因素叠加的过程。从教练的轮换策略调整,到球员内部的心理落差与自我认知,再到技术犯规的触发机制,以及外部环境的压力作用,这四方面共同织就了一条从角色变动到心态崩溃再到行为失控的链条。

对于类似球员与团队而言,教练应在调整策略时兼顾心理建设;球员需加强自我调节与情绪管理;团队内部应形成互助支持机制;同时,外部舆论环境也应更加理性与理解。只有这样,才能在阵容调整中减少心态风险,避免“哈特式”事件重演。

以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!